今は2020年4月。コロナ休校中ですが、

わが家は子どもが新4年生の2月に、中学受験しない代わりに先取りをしながら公立中へ行くことにしました。

そのため塾用教材としても有名な無学年式《すらら》のデジタル教材で、子どもは自宅学習をしています。

→《すらら》公式サイト

今回はその《すらら》自宅学習1ヶ月目の様子や、実際に使って感じたメリット・デメリットについて書いてみたいと思います。

Contents

【ブログ】通信教材《すらら》で自宅学習を開始

[新4年生4月]《すらら》で学んだ事

算数

『1億より大きい数』『整数の仕組み』『整数の分類』『小数の表し方と仕組み』『小数のたし算とひき算』『小数✕整数』

国語

『主語と述語をつかもう』『修飾語を理解しよう』『決まったつながり方をする言葉』『助詞ってどんな役割?』

理科

『力と運動:風とゴムの働き』『力と運動:ふりこの運動』『力と運動:てこのはたらき』

社会

『歴史:昔の暮らし』『歴史:弥生時代』『歴史:村から国へ』『歴史:古墳』『歴史:古墳の広がりと大和朝廷』

《すらら》で学んだ感想

《すらら》のメリット

- 親が教えなくていい

- 重点的に学びたいところが学べる

- 先取りが自由にできる

子どもが自分一人で学んでいて分からない時もありましたが、子どもは前の画面に戻れば分かるからと言って、自分で学んでくれるのは親の私はとても助かりました。

あとは《すらら》は基本のカリキュラムがあるものの、個人でカスタマイズ出来る所も助かっています。

そのため例えば算数で苦手なところを重点的に学ぶことや、子どもが好きな歴史から学ぶなど、柔軟に先取り学習を進めています。

《すらら》のデメリット

- 自宅で一人で学ぶところ

- 初めは一人でスイスイと進めていたが、3週間目になると気持ちがゆるんできたところ

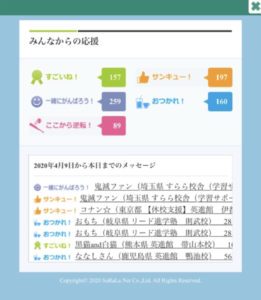

でも《すらら》には、《すらら》で勉強している子供同士で以下のように「すごいね!」「一緒にがんばろう!」などの応援機能があり、これが子どものはげみになっています。

↑《すらら》みんなからの応援機能

また《すらら》を娘は4月初めからスタート後、初めは子ども一人で自分でやっていましたが、3週間目が過ぎるころから、少し気持ちにゆるみが出てきました。

それで4月の後半の今は、子どもが《すらら》をダイニング机でする横で、親の私も一緒に用事をするなど、子どもの横にいることを心がけています。

【参考】《すらら》は塾の先生のサポートもある

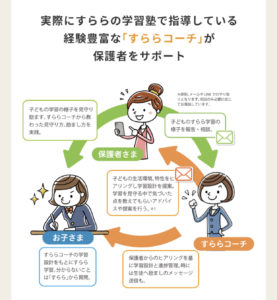

《すらら》には、学習塾で指導している先生が、料金の追加なしにサポートしてくれる「すららコーチ」という支援もあります。

↑「すららコーチ」の仕組み

わが家の子どもはまだ小学4年生で、親の私でサポートが可能なので「すららコーチ」は利用していません。

でも中学生や高校生など、親のサポートが難しい場合は、この「すららコーチ」はいいなと思います。

→《すらら》公式サイト

《すらら》カリキュラムは学年を超えた学習が可能

小学生の《すらら》は、小学生低学年(1年から3年生)と、小学生高学年(4年生から6年生)で、一気に学べるように範囲が分かれています。

わが家の場合は子どもが新4年生なので、

《すらら》の小学生高学年(4年から6年)の算数を学ぶ順序は、

例えば「分数」だと以下を一気に学ぶカリキュラムになっています。

- 分数とは?(2・3年生の範囲)

- 分数の大小関係(3・4・5年生の範囲)

- 分数の足し算・引き算(3・4・5年生の範囲)

- 分数のかけ算・わり算(4・5・6年生の範囲)

- 分数と小数が混じった式(6年生の範囲)

算数(小学4年生から6年生の範囲)は以下の単元に分かれていて、それぞれについて一気に学べるカリキュラムになっています。

- 整数の性質・計算

- 小数の計算

- 分数の計算

- 文字と式

- 量の単位と計算

- 割合とグラフ

- 比とその利用

- 速さ

- 2つの量の変わり方

- 平面図形

- 空間使い

- 資料の活用と場合の数

(わが家でこの《すらら算数》を使う様子はこちら)

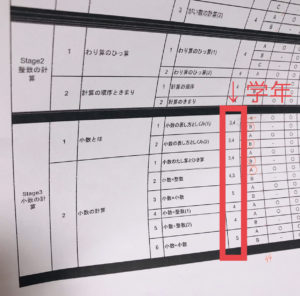

《すらら》は学年ごとに学んでいくこともできます↓

《すらら》は単元ごとに学年順に学ぶカリキュラム↑

→《すらら》公式サイトでくわしく見る

《すらら》自宅学習わが家の使い方

実際に使ってみて、親としてはとても満足しています。

《すらら》はアニメーションで学ぶ教材&無学年式という点が、小学4年生というまだ少し幼い子どもが先取りするにはちょうど良いです。

また実際に《すらら》を子どもが使ってみて、子どもが理科と社会についても《すらら》で学びやすいことが分かりました。

そのため、算数と国語と理科と社会についても、《すらら》で出来る限り先取りしていきたいと思います。

また引き続き、わが家で《すらら》を使う様子を書いていきたいと思います。